2022年

-

2022年11月28日 | 個展・企画展

原清展

2022年12月3日(土)-12月11日(日) 11:00-17:00 6日(火)と7日(水)は休み 原清さんは、木を刳り貫いて成...

-

2022年11月10日 | 個展・企画展

宙開店25周年企画 内田鋼一展

2022年11月19日(土)―27日(日) 11:00-17:00 22日(火)と23日(水)は休み お陰様で弊店は11月で開店...

-

2022年10月22日 | 個展・企画展

鶴野啓司展

2022年10月22日(土)-10月30日(日) 11:00-17:00 25日(火)と26日(水)は休み (鶴野啓司展準備のため...

-

2022年10月12日 | 個展・企画展

さかいあつし展

2022年10月8日(土)-16日(日) 11:00-17:00 11日(火)と12日(水)は休み (個展準備のために3日(月)...

-

2022年09月29日 | 個展・企画展

林健二展

2022年9月24日(土)-10月2日(日) 11:00-17:00 27日(火)と28日(水)は休み (前日23日(金・祝)は準...

-

2022年08月30日 | 個展・企画展

三浦ナオコ展

2022年9月10日(土)-19日(月・祝) 11:00am―5:00pm 13日(火)と14日(水)は休み (前日9日(金)は準...

-

2022年06月28日 | 個展・企画展

小坂大毅展

2022年7月9日(土)-18日(月・祝) 11:00-17:00 12日(火)と13日(水)は休み 小坂大毅さんは中国の古いやき...

-

2022年06月25日 | 個展・企画展

橋口暢広展

2022年6月25日(土)―7月3日(日)11:00-17:00 28日(火)と29日(水)は休み 明るい色目で透明感がある織部が...

-

2022年06月10日 | 個展・企画展

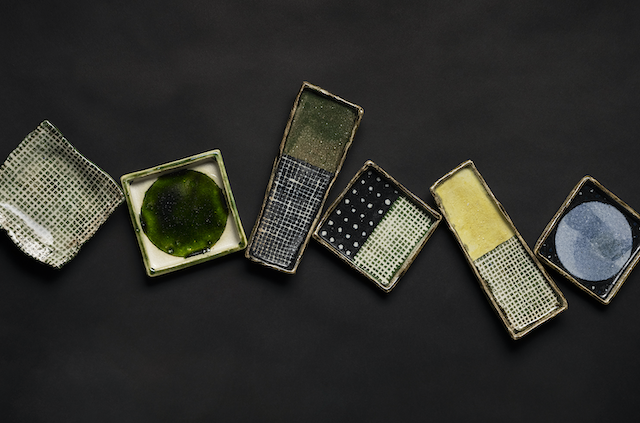

蜂谷隆之・伊藤叔潔二人展

2022年6月11日(土)―19日(日)11:00-17:00 14日(火)と15日(水)は休み こんなのあったら面白いんじゃない...